Die Kölner Mariensäule

Die Immaculata, ein Ereignis und ein Hospital

Die 1858 in Köln eingeweihte Mariensäule gilt als die bedeutendste im Rheinland. Ihrer Errichtung ging allerdings ein fast zweijähriger Streit um Sinn und Standort des Monuments voraus.

Am 8. September 1858, an Mariä Geburt, wird in Köln die Mariensäule auf der Gereonstraße festlich eingeweiht.

Das Wetter ist zwar etwas trüb, aber es hat angenehme 16° Réaumur, d.h. 20° Celsius, und es regnet nicht. „Unabsehbar war das Menschengedränge in den Straßen, durch welche der Festzug vom Dome aus kommen sollte“, schreibt der Berichterstatter der Kölnischen Zeitung. Die Häuser an der Strecke sind mit Fahnen und Flaggen, „eben so reich als geschmackvoll mit Laubgewinden, Blumenkränzen und Inschriften“ geschmückt.

Nach 15 Uhr geben die Domglocken das Signal zum Aufbruch des Zugs. Nicht weniger als 228 ganz in Weiß gekleidete Mädchen aus den 19 Pfarreien der Stadt, der katholische Gesellenverein, christliche Chöre, Vertreter der Innungen, der Vorstand des Marien-Vereins, die Pfarrer der Stadt, ihre Kapläne, Prälaten, das Dom-Kapitel, Oberbürgermeister Stupp mit Vertretern der Stadtverordnetenversammlung, Mitglieder der katholischen Vereine – der Zug ist so lang, dass es eine Dreiviertelstunde dauert, bis er an den Zuschauern vorbei gezogen ist.

Erst am Ziel des Zuges in der Gereonstraße stößt Kardinalerzbischof von Geissel zu den Versammelten. Die Mariensäule steht auf dem Mittelstreifen vor dem Erzbischöflichen Palais. Später, 1901, wird sie aus verkehrstechnischen Gründen – die Straßenbahn ist schuld – um rund 250 m nach Westen an den Gereonsdriesch versetzt werden.

Mariensäule in Köln: Einweihung 1858. Quelle: Wikimedia Commons, Lizenz: PD-Art.

Seine Eminenz höchstselbst aber übernimmt jetzt erstmal die Einweihung und Benediktion der Säule, Gebete, man singt das Magnifikat.

Dann spricht Weihbischof Baudri und erinnert daran, die Mariensäule sei „zum Andenken an die Verkündigung des Glaubenssatzes über die unbefleckte Empfängnis der allerseligsten Jungfrau Maria“ errichtet. Sie sei aber auch errichtet „zum Danke gegen den Herrn, der der Stadt Köln von den Anfängen des Christenthums bis heute ohne Unterbrechung den wahren katholischen Glauben erhalten hat“.

Zum Schluss ergreift seine Eminenz nochmals das Wort. Er dankt allen, die zum Werk beigetragen haben, vor allem dem Marien-Verein, dann aber auch dem „wohllöblichen Stadt-Magistrate von Köln, welcher bereitwilligst hier diese Stätte zur Aufstellung des Gotteswerkes gewährt hat.“

Nach knapp zwei Stunden der Feierlichkeiten erteilt Kardinal von Geissel den niederknienden Andächtigen den erzbischöflichen Segen.

Es gibt das ein oder andere dazu zu sagen. Fangen wir an mit dem Standort.

Das „Kölner Ereignis“

Etwas mehr als zwanzig Jahre vor der Einweihung der Mariensäule ist die Gereonstraße und das Erzbischöfliche Palais Schauplatz des sogenannten „Kölner Ereignisses“, dem Auslöser der „Kölner Wirren“.

Am Abend des 20. November 1837 sperren zwei Bataillone der preußischen Infanterie die Straße ab. Weitere Mannschaften der Festung Köln sind in Alarmbereitschaft und gegen mögliche Unruhen mit scharfer Munition ausgestattet.

Der Oberpräsident der Rheinprovinz, Ernst von Bodelschwingh, der Regierungspräsident und der Kölner Oberbürgermeister Steinberger verschaffen sich Zutritt zum Arbeitszimmer von Erzbischof Clemens August Droste zu Vischering.

Dem Erzbischof wird eine Kabinettsorder König Friedrich Wilhelms III. zur Kenntnis gebracht, ihm sei die Ausübung seines Amtes und der Aufenthalt in der Erzdiözese Köln nicht weiter gestattet. Da Droste zu Vischering sich nicht zu einem freiwilligen Amtsverzicht bereit findet, wird er unter militärischer Bedeckung ins westfälische Minden verbracht und dort unter Hausarrest gestellt.

Friedrich Wilhelm III. / Erzbischof Clemens August Droste zu Vischering. Quelle: Wikimedia Commons / 2, Lizenz: PD-Art.

Der Aufmarsch in der Gereonstraße und die Absetzung und Ausschaffung des Kölner Erzbischofs ist der vorläufige Höhepunkt in der konfliktreichen Beziehung zwischen dem rheinisch-westfälischen Katholizismus und der protestantisch geprägten Obrigkeit, die seit 1815 an Rhein, Ruhr und Weser herrscht.

Ich will die Konfliktlinien (Zugriff auf die universitäre theologische Lehre, Umgang mit protestantisch-katholischen „Mischehen“ etc.) und den weiteren Verlauf der Konfrontation hier nicht nachzeichnen. Eine Einigung zwischen Kurie und der preußischen Krone gelingt erst nachdem Friedrich Wilhelm IV. 1840 seinem Vater auf dem Thron folgt, sorgt aber in der Rheinprovinz nur vorläufig für Beruhigung.

Weihbischofs Baudris Verweis auf die „Erhaltung des wahren katholischen Glauben“ wird man auch aus diesem Zusammenhang heraus verstehen dürfen. Noch aus einem anderen Grund ist der erzbischöfliche Dank an den „Stadt-Magistrat“ für die Standortgewährung zumindest bemerkenswert. Die Gereonstraße war nämlich nicht die erste Wahl des Marien-Vereins.

Konkurrenzprojekte: Mariensäule und Marienhospital

Nachdem Papst Pius IX. am 8. Dezember 1854 mit seiner Bulle Ineffabilis Deus („Der unaussprechliche Gott“) das Dogma von der unbefleckten Empfängnis Mariens verkündet hat, verlieren kunstsinnige Katholiken aus dem Kreis des Vereins für christliche Kunst im Erzbisthum Cöln keine Zeit. Bereits am 1. Mai des Folgejahres annoncieren sie in der Kölner Presse nicht nur den Plan, eine Mariensäule auf einem öffentlichen Platz der Stadt zu errichten. Sondern sie vermelden auch, die Entwürfe seien bereits vollendet und die Enthüllung sei für den 1. Mai 1856 zu erwarten.

Allerdings regt sich bald Widerstand gegen die Pläne. Ende Mai 1855 veröffentlicht die Kölnische Zeitung einen Gegenvorschlag, die Gründung eines Marien-Hospitals „zur Pflege unheilbarer Kranken“. Zu den Unterzeichnern gehören Mathieu Neven und August DuMont.

Im Sommer 1855 wenden sich die, mittlerweile zum Marien-Verein institutionalisierten Verfechter der Säulenlösung an den Bürgermeister der Stadt Köln und bitten um Erlaubnis für die Errichtung der Mariensäule auf dem Altenmarkt (heute Alter Markt).

Das wäre ein ebenso symbolträchtiger wie zentraler Standort, direkt am Rathaus. Die Entscheidung des Gemeinderats in nichtöffentlicher Sitzung am 9. August 1855 fällt indes mehr als deutlich aus: Mit 14 zu 5 Stimmen wird der Antrag abgelehnt.

Mariensäule in Köln: Relief des Wappens der Stadt Köln, Foto: jvf.

Es sind im Wesentlichen zwei Gründe, die zur Ablehnung führen:

Die Konkurrenzinitiative zur Errichtung eines Hospitals erscheint der Mehrheit erheblich unterstützenswerter. So befindet mit einiger Vehemenz der Chef des 4711-Hauses, Gemeinderat Peter Joseph Mülhens, „so lange die Stadt noch so viel Nothwendiges bedürfe, solle man zu Ueberflüssigem nicht übergehen“. Gemeinderat Klein unterstützt diese Wertung: „Das Hospital sei bestimmt, der darbenden und leidenden Menschheit ein Obdach zu reichen, die Säule dagegen gewähre keinerlei praktischen Nutzen“.

Zum anderen formulieren die Gegner der Mariensäule ihre Sorge, die Aufstellung des Monuments werde „einen unangenehmen Eindruck auf die Angehörigen der anderen Confessionen machen“. Man könne von Köln nicht mehr „als einer katholischen Stadt“ sprechen, es sei vielmehr „eine Stadt mit gemischten Confessionen“, „welche letzteren sich gegenseitige Rücksichten“ schulden, so Gemeinderat Langen. Von den – zu Beginn des Jahres 1855 – 98.522 zivilen Einwohnern Kölns sind 89,5% als Katholiken registriert, 10,1% Evangelische und 1,6% Juden.

Im zweiten Anlauf

Der Marien-Verein will sich mit dieser Niederlage nicht abfinden, organisiert eine Unterschriftenaktion. Aber es dauert anderthalb Jahre bis ein veränderter Vorschlag in der Stadtverordnetenversammlung verhandelt wird.

Nunmehr sei der Entwurf so abgeändert, dass „derselbe sich zur Ausführung auch auf einem kleineren Platze eigne“, heißt es im Antrag des Marien-Vereins. Vorgeschlagen wird der Laurenzplatz oder eben die Gereonstraße als Standort. Die Bau-Commission hat die Genehmigung bereits empfohlen und die Versammlung stimmt in seiner Sitzung vom 29. Januar 1857 mit 24 gegen 4 Stimmen der Errichtung in der Gereonstraße zu.

Mariensäule in Köln, Propheten: Jesaja Mitte, links Jeremias, rechts Daniel, Foto: jvf.

In der kurzen Aussprache ist vom „unangenehmen Eindruck“ auf Angehörige anderer Konfessionen keine Rede mehr. Entscheidender noch: Die Finanzierung des Konkurrenzprojekts Marienhospital scheint zu diesem Zeitpunkt gesichert. Im Mai 1856 konnte bereits ein entsprechendes Grundstück an der Schnurgasse erworben werden. Es wird freilich noch sieben weitere Jahre dauern bis das Marienhospital zu Mariä Lichtmess 1864 eingeweiht werden kann.

In Sachen Mariensäule geht es jetzt aber sehr schnell. Am Pfingstmontag 1857 wird der Grundstein des Monuments an der Gereonstraße gelegt – in kaum weniger aufwändiger Zeremonie als später die Einweihungsparty. Bereits im Mai 1858 ist die Mariensäule fertig errichtet. Allerdings wartet man mit der Einweihung bis Mariä Geburt desselben Jahres, vor allem, weil in diesen Tagen die 10. Generalversammlung des katholischen Vereins Deutschlands (später wird man das „Katholikentag“ nennen) in Köln stattfindet.

Die Mariensäule

13,50 m hoch ist die Säule, gehauen aus Trierer Sandstein nach einem Entwurf des neugotischen Kölner Architekten Vincenz Statz (1819-1898).

Bei der Versetzung 1901 an den Gereonsdrisch wurde die Säule um rund 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht, so dass die Immaculata (Unbefleckte) nunmehr nicht nach Osten, sondern nach Norden ausgerichtet ist.

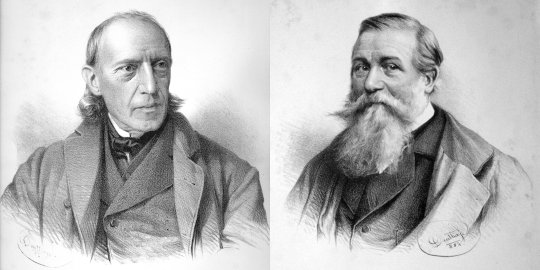

Edward von Steinle / Vincenz Statz. Quelle: Wikimedia Commons / 2, Lizenz: PD-Art.

In der Vertikalen erkennt man drei Abschnitte. Im unteren Abschnitt hat die (heutige) Nordseite eine kleine Tabernakelnische. An den anderen drei Seiten gibt es Wappenreliefs der Stadt Köln, des Papstes Pius IX. und des Kardinals von Geissel.

Im mittleren Abschnitt sind die vier großen Propheten sitzend mit Spruchbändern dargestellt: Jesaja nach Norden, Jeremia im Osten, Ezechiel nach Süden und Daniel im Westen. Die Entwürfe für die vier Prophetenfiguren stammen vom Maler, Zeichner und Professor am Frankurter Städelschen Kunstinstitut Edward von Steinle (1810-1886). Die bildhauerische Ausführung der Propheten ist vom Kölner Dombildhauer Peter Fuchs (1829-1898).

Ganz oben die überlebensgroße Heilige Jungfrau als Maria Immaculata, den Kopf anmutig geneigt, die Lider demütig gesenkt, die Hände zum Zeichen der Unschuld offen vorweisend. Etwas achtlos zertritt sie unter ihrer Sandale eine Schlange: Das in der Ikonografie der Immaculata-Darstellung gängige Symbol für den Triumph über die Erbsünde. Der Saum ihres Gewandes war ursprünglich in Gold gefasst. Die Fassung ist verloren gegangen und leider nicht restauriert. Der Entwurf ist ebenfalls von Edward von Steinle, die Ausführung vom in Speyer ansässigen Bildhauer Gottfried Renn (1818-1900).

Literatur und Quellen

- Trier, Eduard: Die religiösen Denkmäler. In: Kunst des 19. Jahrhunderts im Rheinland, hg. v. Eduard Trier u. Willy Weyres, Bd. 4: Plastik, Düsseldorf: Schwann, 1980, S. 177-212.

- Herres, Jürgen: Köln in preußischer Zeit. 1815 – 1871. Köln: Greven, 2012 [= Geschichte der Stadt Köln, hg. v. Werner Eck (bis 2007 v. Hugo Stehkämper), Bd. 9].

- Quellen:

- Die Errichtung einer Mariensäule auf einem öffentlichen Platze der Stadt Köln. In: Kölnische Zeitung, Nr. 120/1855 (1. Mai 1855), S. 3. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Eine Mariensäule. In: Kölnische Zeitung, Beilage zu Nr. 146/1855 (27. Mai 1855), S. 1. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Aufruf. In: Kölnische Zeitung, Erste Beilage zu Nr. 159/1855 (10. Juni 1855), S. 1. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- [Anzeige des] Marien-Verein. In Kölnische Zeitung, Nr. 254/1855 (13. September 1855), S. 4. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Kölner Local-Nachrichten. In: Kölnische Zeitung, Nr. 135/1865 (16. Mai 1856), S. 3. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Kölner Local-Nachrichten. In: Kölnische Zeitung, Nr. 31/1857 (31. Januar 1857), S. 3. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Die Feier der Grundsteinlegung zur Mariensäule. In: Kölnische Zeitung, Beilage zu Nr. 152/1857 (3. Juni 1857), S. 1. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Die festliche Einweihung der kölner Mariensäule. In: Kölnische Zeitung, Nr. 1858/252 (11. September 1858), S. 3. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Kölner Local-Nachrichten. In: Kölnische Zeitung, Nr. 35/1864 (4. Februar 1864), Zweites Blatt, S. 1. Digitalisat: zeit.punkt NRW.

- Verhandlungen des Gemeinderathes zu Köln. Hg. v. d. Königlichen Bürgermeister-Amte zu Köln. Köln: DuMont, 1855. S. 266-268. Digitalisat: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln.

- Verhandlungen der Stadt-Verordneten-Versammlung zu Köln. Hg. v. d. Königlichen Ober-Bürgermeister-Amte zu Köln. Köln: DuMont, 1857. S. 20-21. Digitalisat: Universitäts- und Stadtbibliothek Köln.

- Die Einweihung der Mariensäule zu Köln. In: Organ für christliche Kunst. Organ des christlichen Kunstvereins für Deutschland, 8. Jg. (1858), Nr. 18, S. 205–209. Digitalisat: Bayerische Staatsbibliothek München.